上一篇備戰武嶺,我們談到「體能組成的三大系統和乳酸與乳酸閾值的基本認識」

本篇重點

- 認識建構體能的一個原理、一個核心方法、三個階段。

- 超補償原理「訓練 → 疲勞 → 恢復 → 體能反彈上升→超過原本水準」

- 運動處方 FITT-VP 原則 ,課表由刺激強度x 時間(執行與休息) x 組數(反覆刺激)三者組成。

- 啟動超補償三階段,訓練負荷、恢復與修復、超補償

- 關於備戰武嶺計畫的告白。

為了成為更好的自己

在開始談訓練前,請先回想這些我們都見證過的故事,不管是你自己或是身邊的朋友

「先從河濱開始,接著嘗試百K,然後想著完成一日系列….」

「武嶺從分段、整段不落地,到破4後想破3,破3後追求分與秒….」

原本只是答應朋友出門騎個車,為什麼事情會從複雜變成難以理解…

可能原因,除了單車是你的命中註定外,其實這也是身而為人的核心動力,「對自我實現與持續成長的渴望」這是一種心理作用(可參考馬斯洛的需求層次理論) 加上生理反應的幕後主使「多巴胺」,但這篇就不深入去討論了,就講最直白主觀的感受吧!

以運動來說,當你開始執行後,會發現身體變得有力量、精神變好、心情也更穩定,在完成挑戰時還有成就感,這些正向回饋會驅使你想維持住,並透過完成一次訓練,或一場更大的挑戰,進一步強化這樣的狀態,這些都離不開一個動力,就是想成為更好的自己。

工商插播,讓我們一步步帶你爬上武嶺

如何開始變得更好 ?

當你準備好進入訓練階段,目標強化體能,增加心肺、能量、肌肉,三大系統能力與協作效率,並啟動一段朝向「自我實現與持續成長」的目標邁進,且能不過勞、不受傷,這裡有一個原理、一個原則、三個階段、你必須知道:

超補償原理

超補償是體能訓練中一個關鍵的生理學原理,描述的是人體在經歷適當訓練刺激與休息之後,身體會進入短暫的疲勞狀態(Performance drop),並在足夠的恢復階段把體能提升到比原來更高的水準,以應對未來可能出現的同樣壓力。(可參考:Periodization paradigms in the 21st century: evidence‑led or tradition‑driven?”)

簡單來說,就是:「訓練 → 疲勞 → 恢復 → 體能反彈上升→超過原本水準」

超補償需要經過四個階段。

- 基準狀態(Baseline)身體的原始體能與能力水平。

- 訓練負荷(Stimulus)經歷一場高於平常的訓練或比賽,讓身體進入能量下降/疲勞狀態。

- 恢復與修復(Recovery)休息與營養進來後,身體進行重建與修補過程。

- 超補償(Supercompensation)體能不只回到原點,而且提升了。

>完成這些階段後,再重新給予適當刺激,就會進入下一輪的成長循環。

什麼狀況無法啟動超補償?

- 恢復不足 → 無法超補償,甚至過勞/退化(過度訓練)。

- 刺激太弱 → 不痛不癢,身體無需變強。

- 間隔太久再訓練 → 效果歸零,又回到基準線。

接下來我們說明,要怎麼正確利用超補償原理,建構體能?

運動處方 FITT-VP 原則

這個指導原則,由CSM(美國運動醫學會)與 NSCA(國家體能協會)所提出的核心架構,要持續建構體能,不是單純叫人去「多運動一點」就可以,要像醫生開藥那樣,根據個人狀況、目標與風險,量身打造一套有劑量、有結構的運動計畫。(可參考:Prescribing exercise and physical activity)

| 組成 | 含義 | 問題對應 | 說明 |

| F – Frequency | 頻率 | 一週幾天? | 如每週 3–5 天 |

| I – Intensity | 強度 | 多累?多重? | 如心率區間、功率、RPE |

| T – Time | 時長 | 每次多久? | 例如 30 分鐘或 60 分鐘 |

| T – Type | 類型 | 做什麼? | 有氧?節奏?無氧?T配速? |

| V – Volume | 總量 | 一週總共做多少? | Intensity × Time × Frequency |

| P – Progression | 漸進 | 什麼時候調整? | 每 4 週增加強度或時間 |

其中我們較常應用的,就是單次訓練中的組合,I (強度) x T(時間 x 組數Sets )這三者的乘積=訓練負荷總量(Training Load)這與TSS(Training Stress Score)概念也相通,(待會有介紹)

啟動超補償三階段

一、訓練負荷(Stimulus)給予身體所需刺激

一直待在舒適區是不會進步的,想要進步,就必須給出比身體當下能力「略高一點」的刺激,讓它感知「不夠用了」,從而啟動適應與成長的機制。

所以要怎麼給刺激 ? 為了讓身體適應,我們不會All in「一趟操到壞」而是「把身體推到它快要撐不住但還可以負荷的狀態」接著休息,再做下一組。

這就運用了上述的「運動處方」原則,由刺激強度x 時間(執行與休息) x 組數(反覆刺激),這三者排列組合而成的課表,其中如心率、功率區間,就是強度指標,當然如果你沒有這些工具,用體感去做基本衡量也可以。

*在功率訓練上的強度控制:用IF(Intensity Factor,強度因子) 來表示。

二、控制壓力總量

隨堂考:什麼狀況無法啟動超補償 ?

答:刺激太弱、恢復不足、間隔(中斷)時間太久再訓練

所以我們要怎麼確保,我們的疲勞與身體壓力是剛好的,並在最適時機按下暫停,讓身體休息恢復,並順利啟動超補償呢? 你必須去控制與追蹤這些壓力。

過去我們用主觀體感評估疲勞程度,並填寫自覺強度量表(由心理學家 Gunnar Borg提出) ,接著測量心率的工具登場(1980–1990年代),如心率強度、HRV變異。

然後就是在2000年代起,單車上開始普及且客觀的,功率計(Power Meter)並因為大量的數據蒐集,而有了追蹤疲勞負荷的統計模型(2010),如TrainingPeaks 、新星工具intervals。

最後是結合各式穿戴裝置,帶來更全面的數據驅動與預測,比如腳踩功率計,手上戴著全天候感應心律的運動手錶,如Garmin,追蹤睡眠品質、HRV等身體數據,讓我們對身體的壓力與狀況有更多參考依據。

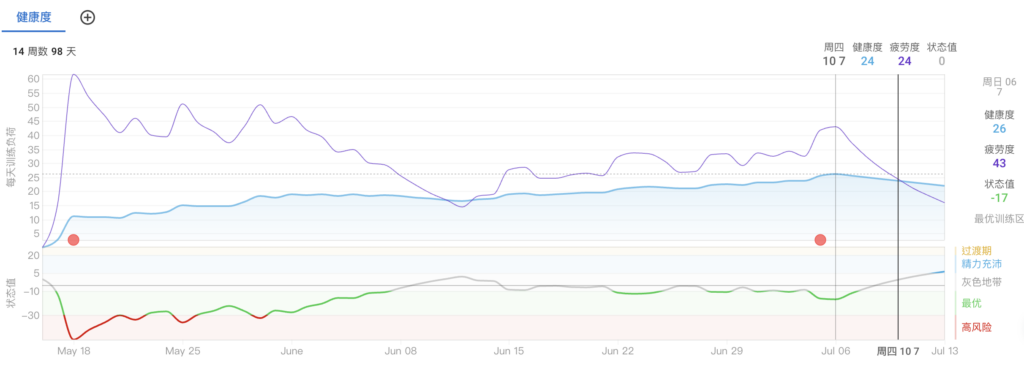

補充說明:Training Peak透過功率計以及訓練強度區間,計算出每次訓練後的TSS,並利用TSS大數據,產生一組統計模型,以評估及預測身體狀態,如下方幾個主要指標

- TSS(Training Stress Score)訓練壓力分數

- ATL(Acute Training Load)急性(短期 7天TSS平均)訓練負荷

- CTL(Chronic Training Load)慢性(42天TSS平均)訓練負荷

- Form(TSBTraining Stress Balance)= CTL – ATL 訓練壓力平衡,也就是恢復狀態

這些指標可以藉由以功率計作為訓練數據,給予更數據化、系統化的角度,來追蹤疲勞累積與恢復週期,不過這需要更完整的經驗判斷,建議此部分可與專業教練合作,避免誤判而造成過訓或成效不彰,有興趣也可參考這裡>>Training Stress Scores (TSS) Explained

三、安排充足恢復

還記得超補償第三個階段,恢復與修復(Recovery)嗎?請銘記一個重點「進步發生在恢復期間!」

安排休息日與恢復週,才能讓你被刺激、累積壓力的身體,在休息時進行能量重建、肌肉修補,它才會在這個過程中變得更強壯

並確保你能在下個週期做出更多刺激,適應更多壓力,要如何衡量恢復狀態,e編第一步通常是體感,接著會去查看TSB,搭配HRV去評估。

最後在這些邏輯下,有計畫與目標的安排規律執行與調整,身體就會持續進步,這就是週期化科學化的訓練方式。

謝謝自己讀到這裡,可以先休息或是消化一下,再開始備戰武嶺。

第二篇小結

e編先承認,其實這系列會用備戰武嶺當標題,部分原因是為了騙你們進來讀(呼),畢竟看到武嶺大家比較有動力。

如果你有認真讀完這篇以及上一篇,便會發現這些內容,不只是單純在介紹怎麼備戰武嶺而已

e編更希望透過這系列文章,幫助大家建構一個對訓練較完整的概念——從為什麼要訓練、身體的適應原理、如何給予刺激、怎麼安排恢復,到如何追蹤壓力與成效,因為一旦你知其所以然,不只是練得更有效率,也比較不會被車友騙去(冷笑)。

關於備戰武嶺計畫

e編將在下個篇幅詳細介紹,這篇先給予幾個前情提要,試閱內容。

想像幾個情境「欸!明天早上中社路4趟,100%強度如何?」「不行,我要陽金2P,而且有氧騎」「週末我要爬一趟大雪山,模擬比賽強度要+1嗎?」

是不是覺得非常熟悉?沒錯其實這些就是我們上面講的課表組合,強度 × 時間 × 組數,只不過不是在訓練台上完成,而是在坡道上,也就是「爬坡反覆」

備戰武嶺你不需要一直騎武嶺,將訓練概念融會貫通,搭配路線選擇,你便能發現其實家裡旁邊那條山道,就是日常最有效率的修煉場!

我們下回待續…

工商時間:7/19 aYa 西進武嶺圓夢團(單日)