回想每年的七月,在那些追著環法的每個夜晚,你們是否也曾對著螢幕,反覆做著下列動作「不斷重新整理頁面或在留言處將顯示條件設為最新,期待一段犀利發言,不想錯過任何一張梗圖。」

這些就是它為所有車迷創造的共同記憶,它是“No.13 Cycling News”

這篇e編特別邀請No.13的創辦人,這位用文字連結起無數車迷的自媒體經營者,分享他的個人故事、頻道的經營歷程以及環法賽觀點,也透過這個訪談回顧這十幾年,我們一起追過的職業賽事。

與我們分享你自己的單車故事

國中的時候就是用單車通勤,很常騎上台中的都會公園,當時它就是我單車世界的最高處。

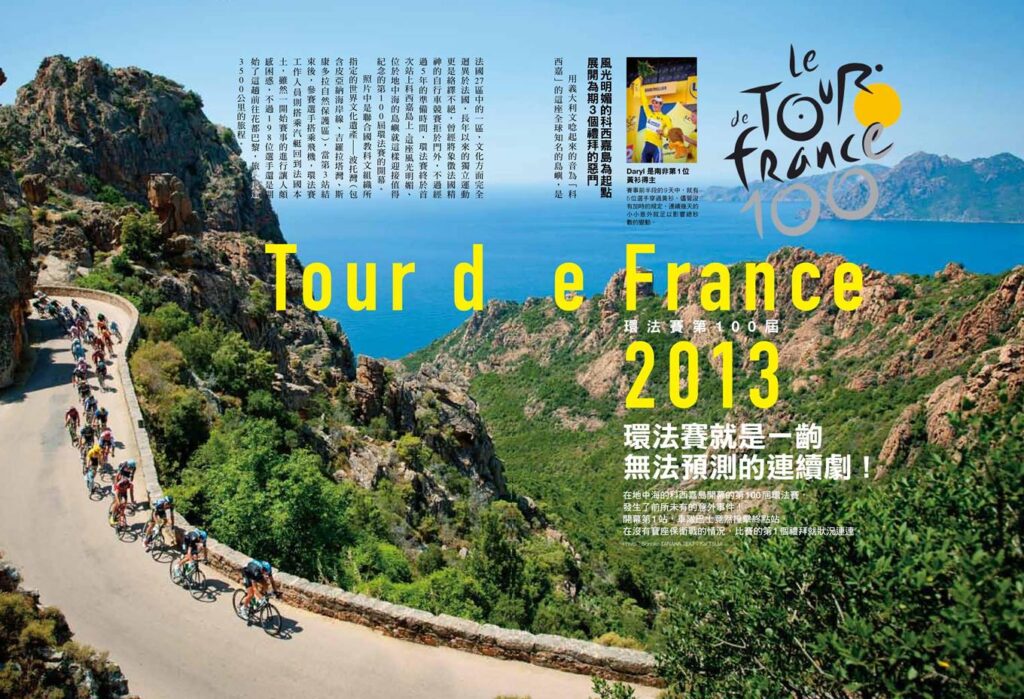

2008年,臺灣正式出版來自日本的Bicycle Club(BC)雜誌,起初是被他們隨書附贈的紅色貼紙吸引,想著把它貼在通勤車上,應該會蠻帥氣的,所以買了第一本創刊號,那些啟發我的豐富內容,是到了四個月後的畢業空檔才被我翻閱。

從那時候開始直到2019年6月第一次紙本停刊,每一期的BC我都有買,從中接收到了自行車產品評測、騎行技巧、維護保養、市場信息等知識,BC也是後來讓我走進歐洲職業賽事世界的那扇門。

寫在NO.13之前

當時BC在每屆環法賽後都會出一期回顧特刊,自己也就順帶固定購入閱讀,一陣子後,我發現自己對歐洲的職業賽事好奇心越來越強烈,開始會主動去翻閱環法賽的歷史脈絡、歷屆回顧以及選手、車隊的故事,那是一種想把散落一地的拼圖,重新拼湊完整的強烈驅力。

最一開始我是在FB個人專頁用”網誌“撰寫(現在這功能關了),當時台灣還沒有這麼多人在看職業賽事,老實說就是寫給自己看的,但對於整理賽事脈絡,寫出觀點並分享這件事,我也沒多想,就是單純享受其中,然後持續地去做。

題外話,你是不是本身就喜歡梳理歷史?

我喜歡歷史並整理出來龍去脈的過程,尤其是戰爭與災難,不管是天災還人禍,比如空難,講直白一點,就是有人掛掉那種都會蠻吸引我去關注的。

為什麼會想正式開設一個粉絲專頁?

在持續撰寫與分享的過程中,自然會在查找資料時去環顧國內既有的媒體或報導,但始終沒有找到一處有提供較完整的內容,大多是某個熱門時刻的片段發布,所以就決定自己開設一個粉絲專頁,讓車迷能透過這個管道,完整認識並關注賽事。

為什麼是NO.13?

當時只是覺得需要一個好記耐用,又不中二的名字,”13“這個在西方文化中被賦予特殊意義(象徵不吉利、與「黑色星期五」和詛咒等傳說有關聯)的數字,還有因這數字而生的倒掛習俗,讓選手也習慣倒貼13的號碼布,以抵消不幸與厄運的行為,一直深深烙印在我腦海中,因此就將這個特別的小文化拿來用作粉專的名稱。

至於那年是2013,又是環法賽一百週年,就真的只是剛好而已。

在那個社群與資訊還沒有如現在一樣能方便找到且快速擴散的時代,你怎麼在日常累積自己的資訊量並做到即時分享?

那個時候除了接收來自BC的資訊外,也會看台灣另外兩個有針對職業賽事資訊與觀點分享的網誌,分別是AQBIKE還有Vanden,再來就是國外的運動媒體,像Cycling news、Cycling week,我通常不會只看一個國家的,因為頂級的World Tour職業賽事有來自世界各地的選手與隊伍,他們各自所屬的國家,自然就會對自己的選手有不同地主觀詮釋,這讓我能用更多觀點,去解讀同一件事情。

你怎麼做到能即時報導,且確保資訊的準確性?

後來社群普及後,我大部分都使用Twitter,那裡有較真實的資訊可用,我說的真實是那種沒有被掩飾過,帶著主觀的評論,也有發現相較亞洲人,歐美國家的車迷講話更直接犀利,有時候連選手本人也會加入筆戰捍衛自己的立場,像是在東京奧運那段期間,因為西方媒體資源相對少,Twitter上就非常熱鬧。

官方、媒體、賽評、車隊,這樣追蹤了一段時間後,自然就會去蕪存菁找到對你味且專業的那個,當然演算法也被我養得蠻精準的,它的推薦也是其中一個來源,另外還有完整報導的Cycling news、Cycling week。

在準確性部分,所有需要再確認的資訊,都一定會等賽事或是車隊官方公開聲明後,才會跟著發布,前期如果要發文,我都只會寫”疑似”可能”謠傳”等字眼。

你有喜歡的選手或隊伍嗎?

2011-12年剛開始關注時蠻喜歡當時效力Omega Pharma-Lotto(11)、BMC Racing Team(12)的比利時選手Philippe Gilbert,他應該是當時最強的選手之一,擅長單日賽,在同一年贏了三次 Ardennes classics(三場位於比利時阿登山區的古典賽)並以最高積分拿下2011年的UCI世巡賽冠軍,2012年更贏得公路賽世界冠軍,披上彩虹衫出賽次年的環法,他是個好勝心強具攻擊性且騎得非常聰明的選手。

不過越到後來,在更加認識這些車隊、選手以及賽事後,我就變得很難再為某個人或某個事件而狂熱,而是對整個故事的發展與因果分析更感興趣,雖然知道這是必定的結果,但也覺得蠻可惜的。

分享環法賽歷屆以來你仍記憶猶新的一屆/單站

2016年環法第八站,當時Chris Froome,雖然已經單飛,但仍在終點前的下坡跨坐上管,繼續踩踏加速俯衝,那個畫面讓我至今仍記憶深刻,因為在那之前我認為他就是一位擅長爬坡、計時賽很強的GC選手,沒想到他為了勝利可以在相對不擅長的下坡段,展現這種積極的態度,那個畫面在當時深深震撼了看比賽的許多車迷,其中也包括我自己。

Tour de france 2024

分享2024年環法賽到目前為止,你個人最喜歡的一站

一切都還在進行,但目前的話就是Romain Bardet 與隊友FVDB(Frank van den Broek)雙飛,拿下單站冠軍的第一站吧!當然盤爺破紀錄的35勝也相當振奮人心,但Bardet在那一站的表現,是一個更具起承轉合的完整過程,他們的故事都代表著一代老將的興衰,當他們拿下勝利的那一刻,過去的許多畫面都會從我腦海中閃過一遍。

你覺得今年vingegaard有機會連霸嗎?關鍵的一站在哪裡?

今年設計了兩個背靠背的山地站,沒意外的話就在那邊了吧!我個人是預測他沒有辦法縮短目前的秒差,而且還會被拉開更多,Tadej Pogacar的狀況正頂,而他剛從傷中復出,少掉六週的訓練量,衰退的反應會在比賽後期更加明顯,他們倆的遭遇在這兩年剛好交換。

回顧這十幾年的轉變

風格沒有變,還是很做自己,文字上可能就是更明確的分段,還有更正確的標點符號用法吧!

方向的部分,就是我僅專注在男子賽事,幾乎捨去掉女子組以及XC賽事的報導念頭,因為那對我來說已經是另一片獨立的天地,像過去的女子組還沒這麼完整時,可能還有機會兼著報,但現在它已經成長到我無法再花時間去全盤理解了!XC也是一樣的道理。

另外在改變的部分,有發現整個粉專的討論度在2020年疫情時有明顯提升,這應是那段時間能在社群上的餘裕變多了,再加上Tadej Pogacar與Vingegaard的對抗還有後起新秀與老將的競爭,讓新一代的年輕粉絲大幅增加,也重新喚起上個世代老車迷的關注,我相信這是他們所帶來的效益,因為一齣精彩的大戲不可或缺的,就是英雄對決的劇情。

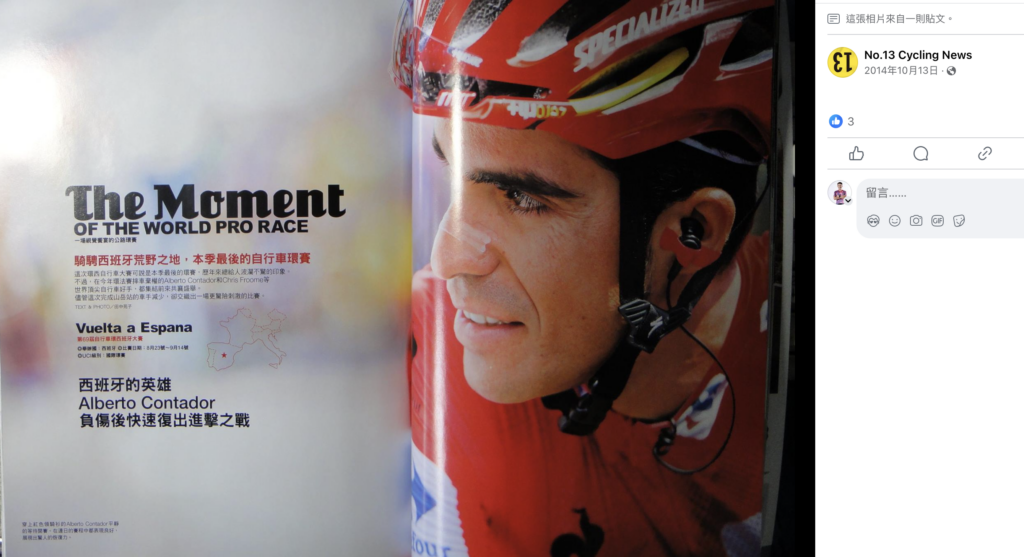

每個時代都是一樣的,像60年代末期的Eddy Merckx、90年代Miguel Indurain、2000年後的Lance Armstrong、2010年的Alberto Contador對上Andy Schleck、Chris Froome,這些人物和對決故事,塑造了環法大賽各個時代的面貌,並留下了無數難忘的經典時刻。

Chris Froome v.s.Quintana 照片來源By Marianne Casamance – Own work, CC BY-SA 3.0,

在經營自媒體頻道的過程中,有遇到過什麼低潮嗎?

低潮都來自生活的其他面向,寫比賽或經營這個頻道反而能讓我從那些低靡中得到緩解,我知道有件事能讓我專注,屏棄所有雜念去完成,當然還是會有某個時刻會閃過「要不明年就這樣淡出好了..」尤其是冬季的時候,不過每到賽季開始,就又會忍不住想執筆跟分享這些在歐洲發生的所有精彩故事。

對於那些有興趣在賽事報導或經營自媒體的晚輩,你有什麼建議?

能有更多人在做這件事是我樂見的,但希望是提供不一樣的觀點,可以帶點衝擊、有創意,而不只是複製我的風格或其他管道來源,當然前期可能會沒有人看,會犯錯但這都是正常的過程,你也必須做很多功課,不斷用大量的時間去墊底,才能持續站上不同高度,看到不同的風景(到現在我還是每天有2-4小時的時間在刷資訊)

2 則留言

[…] 延伸閱讀回顧環法賽 自媒體經驗談 | No.13 創辦人專訪 […]

[…] 延伸閱讀回顧環法賽 自媒體經驗談 | No.13 創辦人專訪 […]