他曾經是一位公路車屆分齡組常勝軍,現在是位保母車職人,近十年的服務選擇專注將一件事做好,也因為他的照片讓每一趟旅程成為獨一無二的記憶,你或許搭過二呆哥的車,但不一定知道他的故事,透過這篇文一起深入瞭解他的工作態度、攝影理念以及他眼中的單車旅行。

文&圖|二呆哥。編|ensage

在對的時間等待你的造訪,不著力於隨機、隨意的客人尋價,我更喜歡透過反覆的溝通來和客人討論最理想的方式-Eason Hong

3個問題,讓大家快速認識你

二呆這個綽號的故事

先介紹一下我的本名是洪忠億,英文名字是Eason,綽號是這樣來的,2007年社群還沒有像現在這樣流行,粉絲頁、社團、Line群組也很少,我們那時候都是在網路論壇上呼朋引伴,成立車隊或組織活動,當時我是一支車隊的隊員,叫”大蘋果車隊“我們幾個成員想取個沒有殺傷力的ID,所以就用”呆”來稱呼,有大呆、二呆、小呆,二呆這個名字也就一直沿用至今。

從事保母車的年資

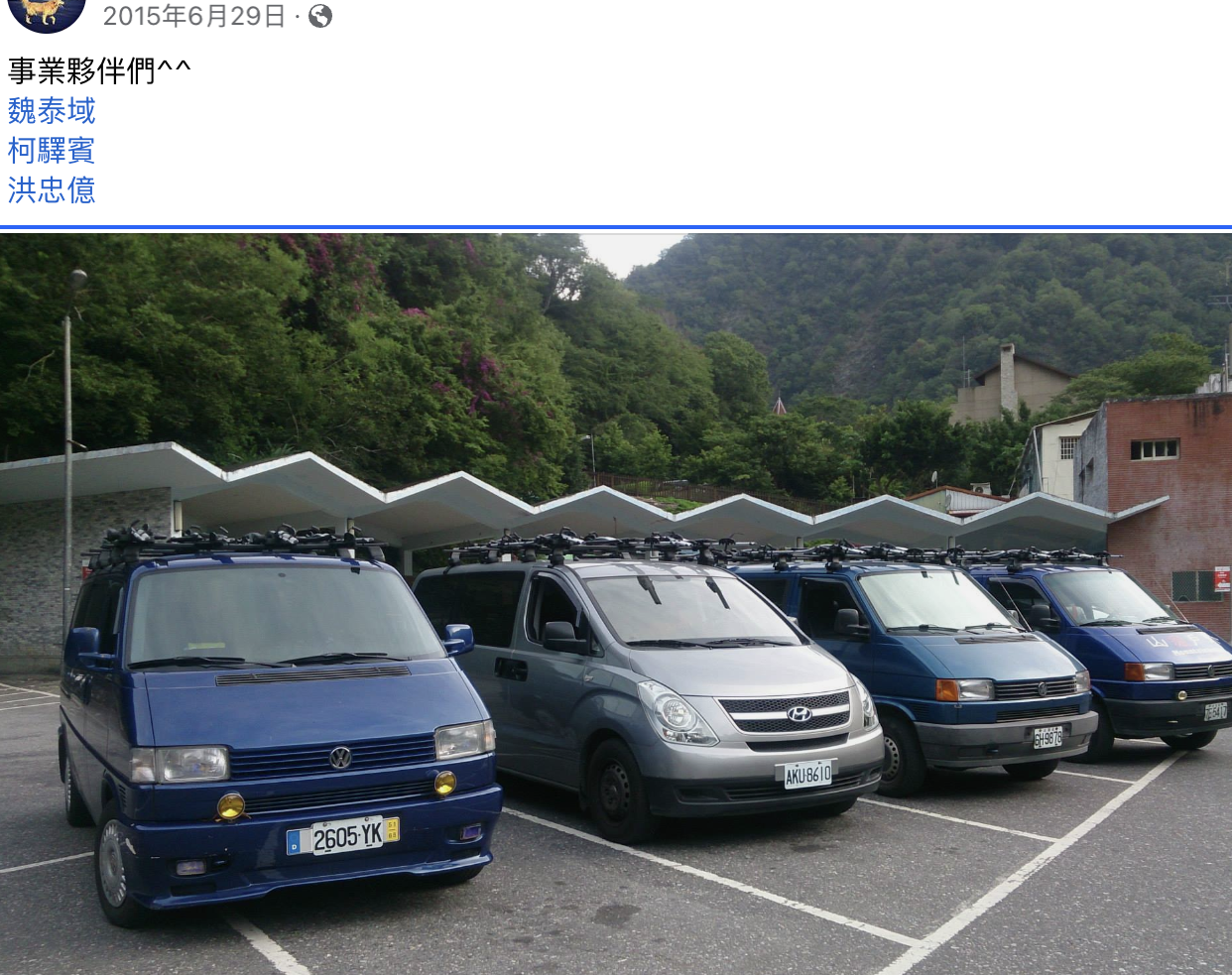

2015至今,快10年了。

個人有喜愛的運動嗎?

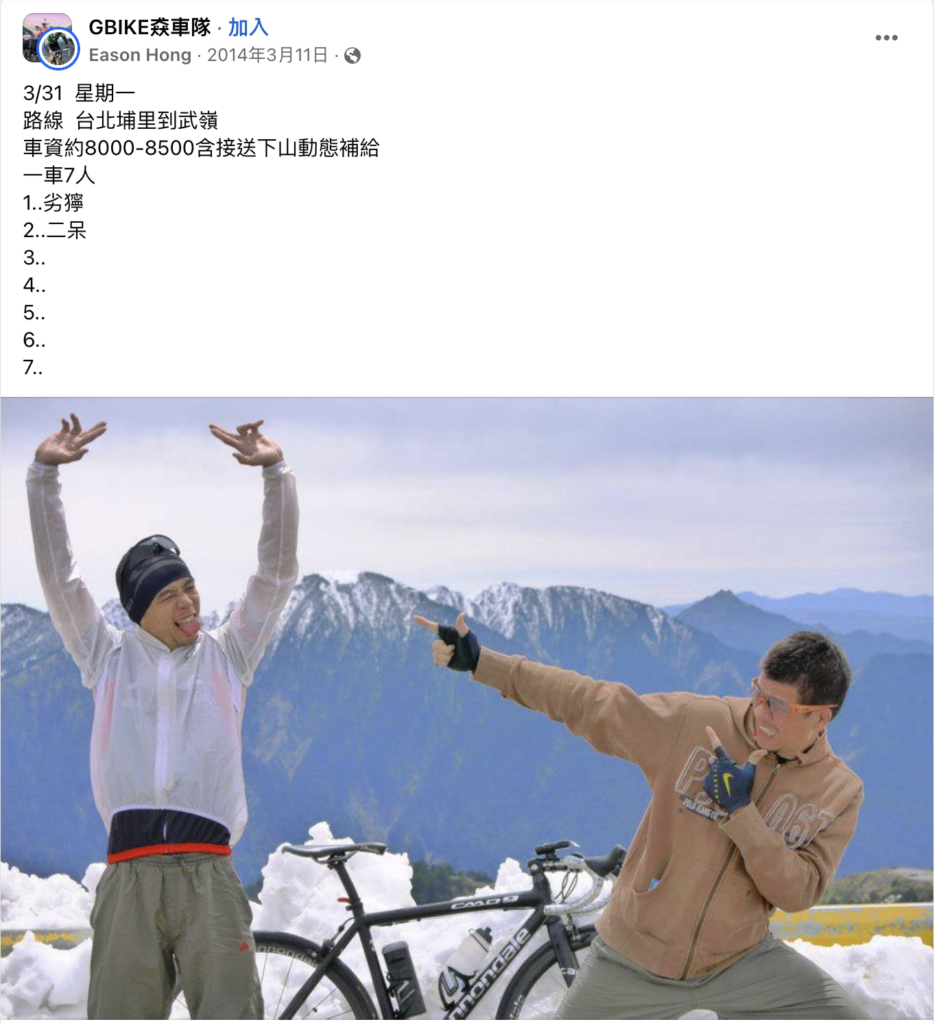

我2006年就在騎車了,在我們這個年代,身邊的車友大部分都是從登山車開始,然後是小折,接著才是近幾年流行的公路車,在2007年時就有參與全國俱樂部聯賽,且有加入一支俱樂部隊伍叫GBIKE猋車隊,一直比到2011年。

在俱樂部聯賽最好的成績是?(講到賽事忍不住追問)

在北海岸自行車大賽拿過第四名,末代的阿里山登山賽也同樣拿過第三名,這也是我在公路車上的最後一場比賽。

你西進武嶺最快騎多少?

2011年,那時候是3小時18分

為什麼會投入保母車這個行業?

在2014年時的三月,已經是春季,但氣象預報那幾天武嶺的下雪機率很高,身邊有一位在做登山、單車接駁服務的朋友,就推坑我們去騎武嶺,他則自願擔任保母車的協助,因為想著有車可以支援也就熱血地衝了,那是我第一次體驗這項服務,也因為這樣才有了執業的念頭。

最關鍵的原因是什麼?

以前如果要到外地騎車,都是自己帶著家人4+2去到當地,然後早上在家人還在睡覺時,自己出發去騎車,接著再開始其他行程,雖然還算習慣但常常到了開車時都會蠻累的。

另外我也曾經有過一次武嶺下滑的經驗,因為清晨五點就從地理中心碑出發,加上高海拔的低溫,騎完下滑到清境時已經精疲力盡,當時就決定在那邊買杯咖啡休息一下再繼續,最後花了快兩個半小時才回到埔里,下滑體感比爬坡還累,反正那是一次蠻不悅的經驗,我也認為車友們應該主動降低這種風險。

就因為過去這些騎乘經驗,加上剛好當時工作遇到瓶頸,所以決定轉換跑道,自己下來開保母車服務車友。

關於保母車這個行業

剛開始的第一年非常辛苦,前兩個月甚至連一組客人都沒有,只能告訴自己,持續把每一次服務都做好,客人就會介紹客人,還好一年過後生意便快速上來。

不過雖然萬事起頭難,但我認為在那個年代還算好做,因為那時候供給很少,全台灣可能只有20幾輛車吧,當時單車旅遊加上整年的賽事,騎車風氣還算盛行需求量也大,只要開始被車友知道了,生意通常都是接不完的。

關於攝影這項附加技能

近幾年服務項目隨著供給變多、大家經驗累積,有許多需求才慢慢被發覺,不過有一件事是一直存在的,那就是”攝影“不管是用手機還是相機。

我想不管是旅遊或賽事,紀錄當下並在未來紀念,應是每個人都會想獲得的生命體驗,所以當時幾乎每個保母車都會協助客人”攝影”,差別只在硬體設備與呈現方式不同而已,所以你就必須跟上,也提供這項服務。

剛開始還沒有這麼多經驗與機會,你如何培養自己的攝影素養?

其實我原本連用手機拍照,紀錄自己生活的習慣都沒有,我是開始從事保母車的服務後才有經驗,老實說最初的原因就是為了要做生意,一開始我也會模仿其他同業的角度,地點,也跟他們一樣拍攝。

慢慢地,我發現自己的照片有點無趣且沒有個性,僅僅像是一個交差的流程,於是就開始嘗試做一些不一樣的觀察,畢竟對我以及客人來說,每趟旅程都是獨一無二的。

另外我有一個報社的朋友,他們在寫文字稿也是要搭配一些圖文,對照片構圖、張力、故事,以及如何搭配出有溫度的畫面,是很講究且有他的一套邏輯,我們偶爾會互相分享一些觀念與照片,他會給我一些指點,也不是說我拍不好,就是純粹聊天分享,從這過程中我也開始慢慢看到其他人的作品,真正的攝影師的作品。

2016年二呆哥鏡頭下的武嶺。

對你來說攝影的意義是什麼?

以保母車這個工作而言,是攝影賦予它熱情與使命,有的人喜歡開車,但對我來說開車就純粹是工作,我也不太喜歡社交和聊天,所以常常在多日的旅程中,很多客人起初可能會覺得我很酷(跩跩的),很少與人交流,但其實我只是專注於我的觀察和拍攝工作,當客人在看到每日結束的照片分享後,也就都能理解。

如果討論攝影這件事本身,我認為它是一個交流的過程,它應該是在出發前,要先對行程路線有所認識,接著在出發後藉由實際陪伴被攝者,從旁觀察他們在旅程中的每一個時刻,依照他們展現出來的樣子去揣摩出個性、情緒、風格,再按下快門詮釋,這樣的拍攝才能真正為這趟旅程賦予獨特意義。

你如何練習去達成這個意義?

除了工作時間之外,我也把它融入到日常生活中,像是平常開車在經過那些吸引自己注意的畫面時,我就會將它記錄下來並且想一下可以怎麼構圖,拍攝點很重要,蒐集很多不同的地點,才能夠呈現不同視角讓照片不重複。

另外就是對客人的瞭解,就算是一個已經服務過很多次的客人,我也會考慮如何做出不一樣的呈現。

你最自在的拍攝狀態是什麼?

最好是他們都沒有發現我在拍,就自然做他們的事就好,如果客人不斷地主動要求拍照,其實我也會感到不太舒服,當然要落實這點不容易,尤其是在併團的情況下,有些客人沒有團體的概念,他們更關注自己的需求,如果我專注在他身上,就會忽略其他人,所以我後來就不太接併團的。

我希望畫面是自然發生的,對於被拍攝的人來說,他們在被指導和擺姿勢的時候會感到不自在,常常未經設置的瞬間,反而能更真實地反映出旅行中的情感和故事。

我通常會把車停得遠一點,除了可以讓自己不被打擾之外,也能獲得更好的構圖視野,常常客人都是看到照片,才發現原來自己騎乘的地方這麼美,這也是透過自行車這個載體旅行,才能體現的價值,因為可以深入到很多在地,在畫面中的平衡也恰好,不會佔掉太多版面。

在攝影與執業的這些年裡,有沒有什麼重要的轉變?

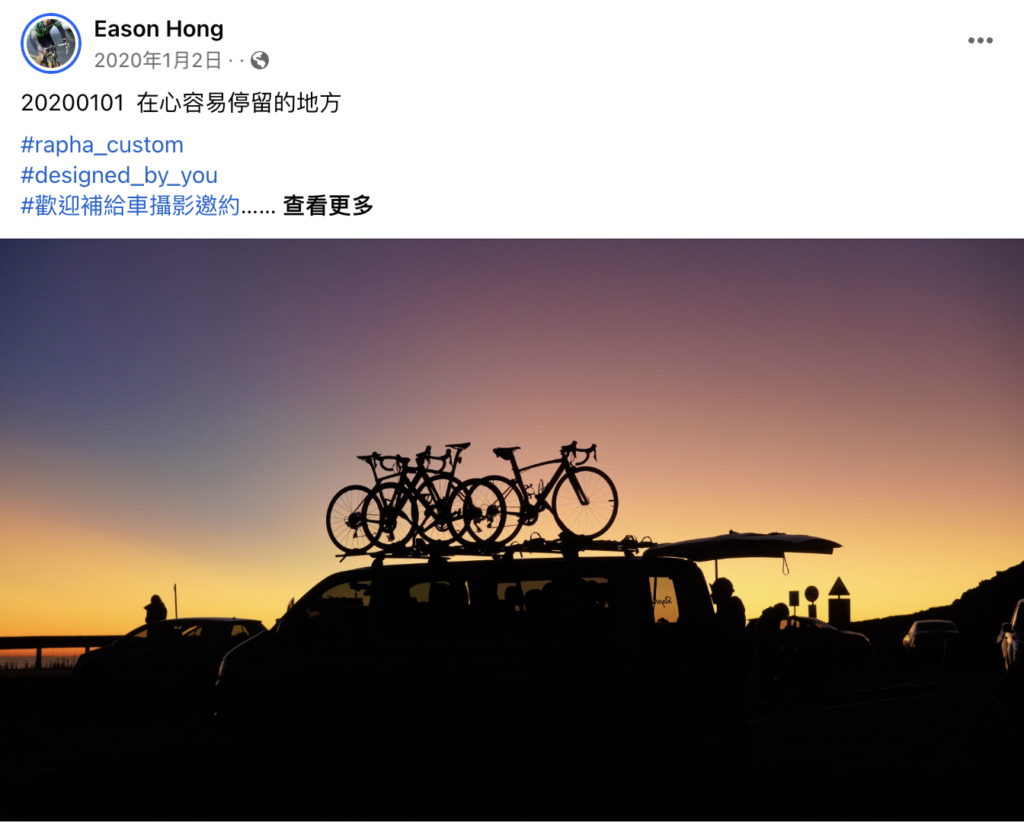

2020年的冬季是個分界,當時我真正意識到,如果還想要提升自己的水平,就必須不斷精進。

從那時候我試著用簡短文字搭配拍攝的照片,來記錄每一次旅程並分享到社群,持續至今,這種方式讓我開始重新檢視每一次活動,思考自己到底經歷了什麼,與客人之間有哪些共同的回憶。

這樣做一陣子後,就發現自己攝影的畫面不同了,它更加豐富和有深度,觀察的視角也變得多元。

當然也不是每次都會有文字跟想法,也不需要把這件事變成例行公事,一些當下沒即時呈現的照片,過了就讓它過去吧,也許它在未來會用不同的形式被分享出來。

你認為攝影器材重要嗎?

重要阿,就單純以鏡頭來說,許多想拍的畫面還是要有對應的焦段才拍得出來。

分享一個你至今難忘的服務經驗

2023年,我帶了一群國外的獨輪車騎士進行環島旅行。

成員很特別,有一位七十二歲的老人、一位六十歲的爸爸和她十八歲的兒子,他們全程騎獨輪車,另外還有一位六十歲騎一般腳踏車的跟隨成員,在一開始接洽時他們表示想騎環島一號線,但這條路線大部分是在市區,相對有很多紅綠燈,對於起步困難的獨輪車其實很不適合,而且也無法體驗美麗的台灣,所以我花了很多時間在溝通。

想像一下要適合騎獨輪車、不能有太多爬坡、又要有風景、成員也有點年紀,這有多困難,所以在實際執行的十三天行程中,幾乎時刻都在調整路線還有住宿點。

這次旅行對我來說是個挑戰,但也是一次非常有趣的經歷,讓我深刻感受到服務的意義。

你最喜歡的一個騎乘目的地是哪裡?

武嶺,大家應該都知道武嶺有三條路線:北進、西進和東進,這三條路線各有自己的特色。在北進路上大部分時間是沒有大景的,但沿途有許多高地蔬果園、還有原住民部落,它是一條充滿人文風情的路線。

而西進就是最親民的選擇,說親民是指在交通移動上,還有需要的騎乘時間,起點在埔里,交通網絡、大眾運輸及住宿點都方便,基本上趕一點的話,從台北或高雄出發一日往返都沒問題,而且沿途補給方便,風景也好。

東進則是我最愛的武嶺路線,從代表海洋的花蓮開始,到臺灣公路最高點,它擁有完整的海拔爬升,景色是最豐富的,因為路程長也讓你有更多時間去感受一整天的變化。

這個變化除了因海拔呈現的不同自然風景外,還有光線,因為我們通常都是一早出發,本來就僅有的晨曦微光,在經過太魯閣峽谷的轉折後又更加微弱,那種先穿梭在峽谷的陰影輪廓裡,然後持續往上,視野逐漸開闊,光線漸漸明亮的感覺,我認為是東進最吸引人的地方,而且一年四季皆不同,讓每次東進路線都有新的發現和體驗。

二呆哥ensage專頁

延伸閱讀

超乎你想像的保母車服務 | 圓夢百客 | 余正舜

Paul Hsu聊攝影 鏡頭下的太魯閣故事

1 則留言

照片很美,感謝分享